2011-05期●人物●

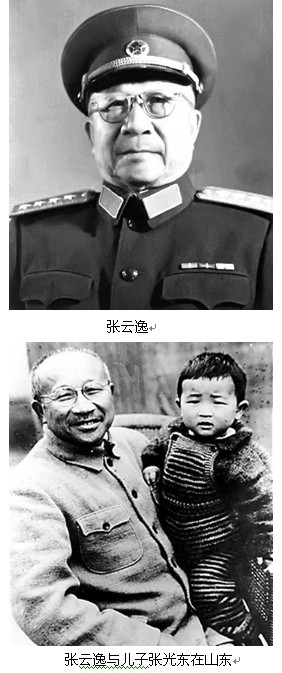

百战将军张云逸

——张光东忆父亲

有人这样评价张云逸:在中国人民解放军的十位大将中,张云逸是极具传奇色彩的:年龄大,授衔时已63岁;资历最长,参加过同盟会,1926年加入共产党时已是国民革命军的少将参谋长。

张光东,大将之子,1946年出生于山东临沂,原石家庄陆军指挥学院副院长。

张光东对父亲的形象是慢慢建立起来的。张云逸去世后,“要筹划拍父亲的文献片,我和几十个老同志交流了很多。”

参加黄花岗起义

1892年,张云逸出生在海南文昌县头苑区上僚村一个农民家庭里。张家非常贫穷,全家8口人,仅有一亩多水田和一点旱地。尽管家庭非常贫穷,但张云逸还是在家人的支持下读完了高等小学。毕业后,张家再也无力继续支持张云逸读书,他只有辍学回家,帮家里干农活。

1908年, 16岁的张云逸离开海南岛,到广州当勤杂工。

当年春天,培养陆军初级干部的广州黄埔陆军小学招生,张云逸前往报考,以优异的成绩被录取。第二年,张云逸和几个同班同学一起,秘密加入了同盟会。

1911年4月,张云逸参加了革命党人发起的黄花岗起义。前一年,孙中山与黄兴、赵声等在槟榔屿议定辛亥广州起义计划,会后由黄、赵在香港组成统筹部,派人至新军、巡防营和会党中活动,选骨干 800人组成先锋队(敢死队)。张云逸踊跃报名参加“先锋队”,任革命军炸弹队队长。在清兵搜捕革命党时,张云逸由于化装外出侦查敌情,幸免于难。

加入共产党

1914年,22岁的张云逸从广东陆军速成学校毕业。

这一年,张云逸被派到统治海南岛的龙济光军阀部队中就职。此次赴任,张云逸身负革命党给予的秘密任务。

龙济光是袁世凯的亲信,当时这支部队有令:反对袁世凯者,格杀勿论。于是,张云逸就背负着秘密发展会党,做龙济光部队内部一颗有威力的“定时炸弹”的任务,回到了海南。

在海南期间,张云逸秘密履行革命党的任务。他与其他同志一起,在兵营里秘密发展了80多名“三合会”成员,秘密策划推翻袁世凯反动统治的活动。

1915年护国运动爆发后,张云逸响应孙中山的号召,积极参加讨袁斗争。1921年,张云逸被调离海南岛,进入粤军总司令陈炯明部任营长。

1926年北伐时,张云逸已经是国民革命军的少将参谋长。这年10月,张云逸在武汉秘密加入中国共产党,时年34岁。

张云逸自己回忆说:“我入党时年龄已经很大,薪俸相当高,我是为了解放劳动人民才入党的。”

1927年大革命失败后,由于没有暴露真实身份,张云逸仍留在国民党军队中,开展秘密工作。在白色恐怖中,时任国民革命军第4军第25师参谋长的张云逸,积极支持和掩护25师政治部主任李硕勋和73团团长周士第率部参加南昌起义。后来,“中央征求父亲的意见,让他选择是到苏联留学还是留在国内搞兵运工作。虽然当时国内革命处于低潮,在白色恐怖的笼罩之中,但他还是毅然选择了留在国内继续搞兵运工作”。张云逸继续留在张发奎任军长的国民革命军第4军从事秘密工作。

百色“调虎离山”

1929年7月,张云逸被中共中央派往南宁,通过广东海军司令陈策的举荐,取得了广西省政府主席俞作柏的信任。他利用在国民革命军中的声望,打入广西军阀俞作柏、李明瑞的部队,并被任命为军官教导总队队长兼警备第4大队大队长。

1929年10月20日,张云逸和中共中央代表邓小平在前往百色的途中第一次碰面。邓小平传达了党中央的指示,告知张云逸下一步的任务是发动土地革命,建立农村革命根据地,组建红军,实现工农武装割据,地点在左右江地区。10月22日,邓小平、张云逸率领部队到达百色,开始积极筹划武装起义。当时要举行起义还有个障碍,就是广西警备第3大队,这支部队的大队长熊镐受桂系军阀指派,准备趁第4大队换防之机夺取百色。

邓小平和张云逸等人经过商讨,决定采取“调虎离山”之计智取这支反动部队。10月28日,张云逸以右江督办的名义,邀请熊镐到百色“商谈防务”,将他活捉;随后,指挥第4大队的一个营和雷经天率领的农民武装配合,顺利击溃熊镐部队,粉碎了桂系军阀的阴谋。之后张云逸部转战右江地区,消灭当地反动的地主武装,继续为起义创造条件。

1929年12月11日,广州起义两周年纪念日这天,一面镶有锤子镰刀的红旗在百色城中升起。张云逸被任命为红7军军长,邓小平任政治委员。与此同时,右江苏维埃政府和百色县临时苏维埃政府也宣告成立。不久,龙州起义也获成功,中国工农红军第8军和左江革命委员会成立。龙州起义与百色起义相呼应,给西南军阀以沉重一击。

参加两个长征

张云逸回忆说,自己一生中有两件事值得骄傲:“一是率领红7军进行‘小长征’,二是随毛主席参加‘大长征’。”

1930年秋,红7军奉命调离广西。部队冲破敌人的围追堵截,从险境中杀开一条血路。

1931年2月5日,张云逸率领红7军从广东横渡乐昌河去江西与中央红军会合。渡河时,受到敌军攻击,与未过河的部队失去联系时,张云逸沉着果断地鼓舞士气,使战士们的心情慢慢平静下来。随后,张云逸决定轻装前进,经过几天急行军,神速绕过乐昌县城,乘着雨夜悄悄地渡过了乐昌河。

之后,红7军同湘赣独立第1师等部会合。张云逸统一指挥各路红军,对付蒋介石发动的第二次反革命“围剿”,取得了连续的胜利。同年7月,红7军奉命渡过赣江,进入中央苏区腹地,完成了“小长征”。

“父亲和刘伯承参与组建了红军总参谋部,使得红军司令部的指挥系统从游击作战走上大兵团作战。指挥部队参加了几次反“围剿”后,刘帅去了五军团,父亲也被调到粤赣打游击。”

1934年10月,中央红军开始长征。张云逸担任8军团参谋长。年底,红军向贵州进发,他率侦察队先行,保障主力占领黎平。中共中央政治局在黎平接受毛泽东的主张,放弃原定北上湘西与红2、6军团会合的计划,决定西渡乌江北上。部队迫近乌江时,张云逸亲自勘察地形,选择渡口,完成组织突破乌江任务。渡江时,他亲率工兵部队架设江界河浮桥,保障红1军团主攻部队和中央军委直属纵队渡过乌江,甩掉国民党“追剿”纵队,占领遵义。

毛主席对张云逸作出了高度评价:张云逸同志在白色恐怖笼罩全国的情形下,以大无畏的革命精神,领导了百色起义,创建了红7军和右江革命根据地,点燃了南国革命的星星之火,功勋卓著,受之无愧!

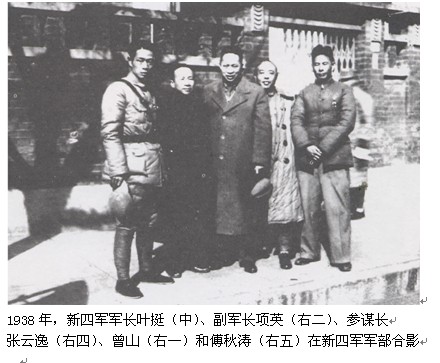

与叶挺合力创建新四军

1937年10月,国共两党谈判达成协议,南方8省的红军游击队统一整编为国民革命军陆军新编第四军。“考虑到新四军的军长必须是国共两党都能接受的合适人选,军长的人选一直悬而未决。”

“父亲在北伐战争中曾与叶挺建立了深厚的战友情谊,便主动去找叶挺,邀其复出参加抗战。”

当时,叶挺避居澳门。张云逸化装成阔佬,通过国民党军界上层人物的关系,平安到达澳门,并按党中央告知的地址,顺利地找到了叶挺。张云逸向叶挺详细介绍了中共中央实行战略转变的情况,询问叶挺是否有意出任新四军军长。“叶挺同意父亲的建议。他马上束装就道,奔赴上海,与周恩来同志会见,还去会见了蒋介石。”

为了落实南方各省红军游击队的改编,张云逸又前往闽西地区向邓子恢、张鼎丞等传达了改编方针。

1938年1月6日,新四军军部在南昌成立,由叶挺任军长,项英任副军长,张云逸任参谋长兼第三支队司令员,袁国平任政治部主任。

军部成立后,张云逸到福建向红军游击队传达党中央关于南方游击区域保存革命战略支点及部队改编后坚持共产党领导等指示,与国民党福建当局谈判解决福建各地游击队改编北上集中的问题,并亲自率领游击队到达皖南。

1941年皖南事变后,张云逸任新四军副军长兼第2师师长、第2师军政委员会书记。在此期间,他大力号召和组织军队发展生产,自力更生,克服困难。虽然他职务高、年龄大,身体有多种疾病,但是拾石、开荒、捡粪,样样农活他都抢着干,身先士卒。淮南军区生产的粮菜不仅可以自足,还支援了其它根据地。

1942年2月,张云逸兼任淮南军区司令员。同年夏,他奉命专任新四军副军长。1943年11月,在代军长陈毅去延安参加整风学习和党的“七大”期间,他主持全军军事工作,领导淮海、淮北和淮南军民冬季反“扫荡”作战。

“中共七大期间,陈毅去了延安,父亲代理新四军军长。在代军长时期,他都是以副军长的名义下命令,从来没有用过代军长的名义。”陈毅称赞张云逸“有大海容人之量,高山仰止之德”。

对群众亲密,对儿子严厉

张云逸家风平易,与其本人待人宽厚不无关系。

对待普通老百姓,张云逸告诫身边工作人员要亲近待人,不能给人以距离感。“父亲要求不管什么人来找他都要热情接待。有次客人来访,警卫员隔着门问话,父亲知道了对他说,‘你以后不要隔着门说话,隔着门不礼貌。你请他进来,坐着说’。他完全是由于长期参加革命工作,深刻理解人民群众的支持有多重要,所以他对群众的感情是自然而然的,没有一点作秀的成分。”张光东说。

张云逸到山东农村做调查工作,一行人来到老乡家聊天。老乡们看到首长来视察,就赶忙拿出大瓷碗,拿抹布往碗里一擦,然后准备倒水招待。

张云逸身后的警卫参谋便把随身带的杯子拿出来放在桌上。

张云逸立刻板着脸说:“拿走!”然后,他自己跟老乡捧起大瓷碗一起喝。出门后,张云逸跟警卫参谋说:“你到老乡家,人家请你坐下,倒了水给你喝,你还拿自己的杯子来,这样不就是嫌弃人家不卫生?”

“父亲与人民群众的感情非常真切,决不是作秀,当时没记者跟随搞宣传,也没有人给他做记录什么的,但是他就是觉得党不能离开群众。”

“我现在去山东,去父亲以前到过的地方,还有老乡记得他,说我父亲个头不高,但军装穿得整整齐齐,警卫离得远远的,交流起来方便。老一代和人民的鱼水关系是战争年代形成的,感情是真挚而深厚的,所以他们很容易谈得来。他们确实是真心实意愿意跟群众接触。”

张云逸的秘书张广华回忆说:“将军对我们一直都是这样好,平时就是像我们的长兄一样,特别和善,我有什么事情都愿意和他讲。”张广华得了肝炎,组织上要把他调离父亲驻地。张云逸说:“病是在我这里得的,养好了病再走!”张云逸坚持没让秘书回家,还买回了水果、糖等给秘书,直到他养好了病,才让他回家。

张云逸没有女儿,但是张光东却有好几个姐姐。

全国解放后不久,张云逸想起一位烈士的遗属,就派人去烈士的家乡寻找他的女儿张念环。“念环姐姐是一个烈士的孩子,小小年纪就被卖给别人当童养媳,解放后是父亲把她从广州找回来的。”上高中时,张念环给张云逸写信说想考第二军医大学,“父亲专门找了总政领导交代此事。后来她上第二军医大时,假期经常是在我们家度过。”

念环姐姐在张云逸家一呆就是十几年,一直叫张云逸父亲。“姐姐在上大学的时候,把男同学写给她的信还拿给我父亲看,问我父亲的意见。”张光东说。

“琼崖纵队创建人之一冯伯驹同志的女儿到北京上学时就吃住在我们家,情同一家人。”

对自己的孩子,张云逸一贯严格要求,不准搞特殊化。

1946年,张云逸54岁的时候,张光东才出生。

“父亲算是老来得子,所以父母对我特别宝贝。那年,我父亲正好在山东指挥作战,很难抽空照顾我,我跟着母亲,是吃山羊奶长大的。三年解放战争,正好是特别艰苦的时段,父母都在部队,他们也只有周末才能相聚,平时各忙各的。”

但是这位“掌上明珠”却没有从父亲身上沾到什么光,自小让他过的完全是普通人的生活。“父亲非常疼爱我,但不是溺爱,无论做什么他都要求我像一个普通老百姓一样。我和普通孩子一样去上学。”

张云逸到北京工作后,光东从外地转学来京。转到哪所小学呢?有人提出让他到条件比较好的八一小学。张云逸说:“不必了,就让他去北池子小学吧,这样离家也近。”就这样,光东背起书包进入了这所离家600米的普通小学。张云逸交待说:“不管在什么场合,你不要透露自己是张云逸的孩子。你知道清朝的八旗子弟吗?咱们可不能做那种人。”

在北池子小学,张光东交了不少普通家庭的孩子,“同学来家里,父亲叫警卫员不拦着,直接进来,一个同学和父亲聊过天,父亲说‘你不要看我这院子和房子,这些都是公家的,都不是自己的’。我的同学觉得和我父亲没有距离感,没有隔阂感。”

从小学到高中,张光东履历表家长那一栏都只填着母亲的名字。直到1965年,张光东考入哈军工,才开始在履历表上填上父亲的名字。

张光东回忆说,关于履历表家长那一栏为何不填父亲的名字,父子有过一次对话。

张云逸说:“你填你母亲,不要填我。”

小光东问:“人家都填父亲,为什么我不填父亲?”

张云逸说:“当然妈妈也是家长,这没什么问题。”

小光东问:“人家问我父亲呢,那我怎么办?”

张云逸说:“那你说你父亲出差了,不在这儿,不经常在北京。”

小学毕业后,张光东考入北京男四中,他被分到英语班。“我是实打实考进去的,两门课满分200分,我考了198分,没有搞任何的特殊化。但当时干部子弟都分到俄文班,我却搞了‘特殊’,分到英文班,为的还是要让我和普通同学打成一片。”

张光东没有向爸爸提出任何要求,靠自己的努力相继考入北师大一附中、哈尔滨军事工程学院。“你要自己出去闯!这就是父亲和他那一代人爱护孩子的方式。父亲一直要求我,你就应该像普通人一样生活、学习,自己努力地工作、学习。”

张光东考入哈尔滨军事工程学院,父母非常高兴。“父亲要求我当好兵,但没有长篇的说教,而是通过一些小事,传授给我一些当兵的实际经验。比如报到前,学校发了被褥、包袱皮,但没有枕头,打背包时,母亲给我放了一个小枕头在里面,父亲检查时,给拿了出来,并告诉我当兵的人没有带枕头的,都是把换洗的衣服放在枕套里当枕头。父亲还教我打背包,教我怎样当兵,怎样生活。”

张云逸还经常写信给儿子,信的开头都是“吾儿”,但是突然来了一封信,开头是“光东同志”,让张光东很是震惊。

“我入党后,他写信,把平时的‘吾儿’改成了‘光东同志’。父亲说,你入党了,我们就是同志了,他要求我接好革命的班。这封信我印象特别深!”

大学毕业后被分到四川一个大山区的研究所去搞计算机,一去就是4年。“毕业分配工作的事情,父亲没有讲过一句话。当时管分配的干部问我,你父亲对你分配有什么想法?我说,没有。”

张光东说,“当时父亲年纪很大了,身体也不是很好,但他对我说,你到总参三部去工作很好,但要注意保密。他只对我提了这个要求。”

直到1973年,组织上考虑到张云逸的身体每况愈下,身边实在需要有亲人照料,这才将张光东调回北京工作。

“我到301医院去看他,他看着我半天没说话,问我‘你能回来吗’,那句话一讲,我眼泪都快出来了,想父亲竟然这样和我说话。后来因为我父亲的原因,领导重视和照顾,把我调到北京的韩家川,但是离北京市区很远。”

“调回来的时候父亲病很重,我们已经没法去交流了。”张光东说。

1974年11月初,在张云逸弥留之际,刚刚恢复工作的邓小平到医院探望他,紧握着他的手说:“我们是老战友,相识45年啦。”他当时说话已经困难,但依然紧紧地握着邓小平的手,颔首示意,目送邓小平缓慢退出病房。11月19日,张云逸因病在北京逝世,享年82岁。

张光东感到遗憾的是,当年与父亲的交流太少,自己成熟得也太晚。他说:“父亲那一代老革命家很少讲自己的故事,从不表自己的功劳,所以我当时对父亲的了解并不深。我是在父亲去世后,才了解了父亲为革命干过那么多工作。到了今天,我再去看父亲做过的那些事情,经历过的那些大风大浪,才真正觉得他是一个了不起的人物,非常敬佩他!”

“父亲对我最大的影响,就是不管作战指挥还是其他各个方面都是按规律办事,实事求是,他还教给我不争名夺利。他本人从来不冲在功劳前头,从不为自己争成绩。”

(摘自《家国光影:开国元勋后人讲述往事与现实》,人民出版社2011年1月版)