2025-04期●特稿●

揭秘舱外航天服

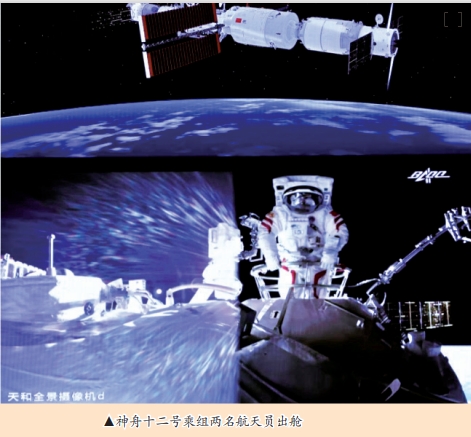

2024年10月30日,神舟十九号航天员乘组顺利入驻中国空间站,完成中国航天史上第5次“太空会师”。航天员升空必须要穿航天服。航天服又分为舱内航天服和舱外航天服,两者无论科技含量和复杂程度,还是设计制作、工艺流程、应用材料和制造成本等,均有着天壤之别。舱外航天服主要由外套、气密限制层、液冷通风服、头盔、手套、靴子和背包装置等组成,是一种多层次、多功能的个人防护装备。舱外航天服是关系到航天员生命安全的重要保护装置。

根据美国宇航局在真空环境中对动物进行减压实验证明,只要暴露在真空环境中9~11秒,动物体内的水分便会快速形成水蒸气,并很快死亡。由于外太空是一个高真空、失重、温差很大并具有强烈辐射的特殊环境,因此对航天员出舱所穿的航天服要求非常高。正因为舱外航天服的高科技成分多、结构复杂,之前世界上也就美、苏(俄罗斯)两国能够研制。

舱外航天服类似一个小型航天器

舱外航天服的主要结构和功能,均围绕着生命保障系统而设计制造。研制一套舱外航天服的成本非常高。

舱外航天服实质上是一个被氯丁橡胶涂层纤维包裹的“膨胀气球”,通过提供空气压力防止航天员的体液沸腾。航天员在适应太空行走之前,必须降低气闸舱的机舱压力,否则由于航天服和舱内压力变化,会患“减压病”。另外,舱外航天服内多余的二氧化碳必须用氢氧化锂罐及时清除掉。航天员在工作时产生的热量也必须及时清除掉,否则即使微量的汗水蒸发也会使航天员头盔蒙上一层水雾,影响观察视力。舱外航天服拥有多层耐用织物,如涤纶、芳纶,以此保护航天员免受微流星体的撞击,并能够经受住太空中的极端环境和长时间使用的考验。这些高强度织物还能防止舱外航天服在外太空或地外星球上时意外破裂。舱外航天服的头盔是用透明塑料或耐用聚碳酸脂制成的,并配有反射阳光的覆盖物或有色遮阳板,还有照明设备,以备黑暗时启用。

除了以上主要的功能之外,舱外航天服还具备其他一些重要特点,例如它的手脚等关节部位须采用柔性材料,并在织物上配备了特殊的接缝或椎形设计,帮助航天员的手、手臂、腿、膝盖和脚踝等部位能正常弯曲,以保证航天员出舱时具有灵活性和自由度,使得他们可以在舱外环境中自如地运动和操作。

舱外航天服大约重124公斤左右。这一重量如果在现实环境中穿戴在航天员身上肯定会显得很笨重,但在太空真空失重的环境中,却是“轻飘飘”的。

风险极大的第一次舱外活动

自从人类开展载人航天活动以来,各国航天员已经实现了数百次的太空行走。航天员在太空行走的方式有两种,一种是早期研制的脐带式舱外航天服,将生命保障系统与乘员舱相连接。不过,脐带不能太长,如果航天员与航天器相距过远,容易使脐带打结或缠绕,带来很大风险,所以航天员只能在航天器附近活动。如今这种脐带式舱外航天服已经被淘汰。另一种是安装在舱外航天服背后的便携式环控生命保障系统,以及太空机动装置(也称氮气推进器)。这些装置可使航天员在不受航天器的束缚下在太空中自由地移动,速度可达每秒3米左右。这样,航天员可到离“母”航天器100米远处的太空中活动。

1965年3月18日,苏联航天员列昂诺夫从上升-2飞船里出舱,成为世界上第一位出舱直接进入太空者。他后来回忆说:在出舱的24分钟和自由“漂浮”的12分9秒里,整个过程可谓惊心动魄。在“太空行走”中,他几次离开飞船的距离达5米之远,由于早期的舱外航天服设计和制作考虑不周,导致变形过度而无法按动腿部的操纵器。随后,他的航天服开始膨胀,险些让他无法返回坐舱。危急之下他不顾身体的承受能力,两次果断地调低生命保障系统的气压,才得以艰难地返回飞船舱口。接着,他又设法将自己的身体“对折”,才勉强挤进舱门入口处,并最终关闭了舱门。

1984年2月7日,美国挑战者号航天飞机航天员麦坎德利斯和斯图尔特第一次使用载人机动装置进行出舱活动,飞离航天飞机最远距离达到90米,成为世界航天史上第一个“人体地球卫星”,也是迄今为止在太空跑出航天器距离最远者。2018年2月2日,两名俄罗斯航天员从国际空间站内出舱,对该空间站外的旧增益通信天线进行移除,并安装新的升级版通信天线。整个出舱操作过程历时8小时13分,创造了航天员出舱时间最长纪录。

中国突破舱外航天服关键技术

一个国家的航天员在太空环境中出舱,是建立空间站必须要经历的一个过程,也是衡量该国航天综合技术的一项重要标志。2008年9月27日,中国航天员翟志刚乘坐神舟七号飞船,圆满完成了出舱任务,实现了中国人太空漫步的梦想。他的那一句“我已出舱,感觉良好”早已成为名句。

翟志刚出舱时身穿的白色“飞天”舱外航天服,完全由中国自主研制。据悉,当时神舟七号飞船携带了两套舱外航天服,一套是国产的,已定为出舱时用;一套是俄罗斯产的,作为备份产品。翟志刚正是穿着国产舱外航天服完成出舱任务的。遗憾的是,由于当时中国没有自己的空间站,返回舱内部空间及承载的重量有限,不可能将整个舱外航天服带回,所以最后只带回了一双舱外航天服的手套作为纪念物,其余的随着飞船轨道舱的寿命到期而坠落于大气层烧毁。一套舱外航天服价值数千万元,不能带回令人惋惜。当然,这也是每个发展载人航天工程的国家必须要付出的学费和代价。

中国自从开展载人航天工程以来就着手研制舱外航天服。该项目由航天员科研和训练中心承担总体设计和技术抓总。舱外航天服是一项复杂的人机系统工程,涉及环境防护、生命保障、工效保障、通信保障、安全保障等,需要通过长期的技术实践、飞行应用并不断完善。

为了研发舱外航天服,航天员科研和训练中心曾设法向俄罗斯购买了一套旧舱外航天服,由此开始了艰难的舱外航天服研制之路。其间,他们成立了专门小组,把航天服分为若干部分,再对每部分确定技术要求、质量标准及验收指标等,然后有针对性地前往有关研究所和企业调研。据电子科技集团23所科研人员孙祖培回忆,当调研组来到他们所时,他察看了该航天服上用于测量人体各种生理指标的信号电缆线,用于通话、视频等信号传输的通信电缆等,并与科研人员一起分析了它们的结构、材料的组成,了解了航天员出舱的空间环境状态及航天员穿戴的舒适性等后,向调研组提出建议,认为我国不宜单纯仿制俄罗斯产品,因为他们的电缆线绝缘层全部采用聚四氟乙烯薄膜材料,其烧结工艺有一定缺陷,尤其是绝缘层结构在使用时反复折弯,容易出现脱层,形成气隙,造成隐患。他建议使用整体挤出工艺的绝缘材料,更加符合产品的高可靠性原则。孙祖培这一建议最终被调研组采纳。舱外航天服的各种电缆的配套就如此复杂,更不要说人机系统其他各个部分了,可见其总体研制难度是非常大的。

经过各个单位的合力攻关和不懈努力,并经过各种程序的严格试验,中国舱外航天服用了短短四年时间就研制成功。其间,科研人员攻克了活动环节、电机小型化、水升华器、无线通信等诸多关键技术,在系统数字化设计、系统集成、系统试验、出舱程序控制等方面填补了多项国内空白,建立了较为完整的自主研制体系。可以说,中国通过对舱外航天服的自主研制,掌握了许多第一手资料,突破了许多花钱买不到的关键技术。

针对未来空间站的长期运行,以及出舱的频率增多、时间的不断增长,目前我国已经研制成功第二代舱外航天服,并取得一系列新的技术突破,如采用高寿命材料体系提升贮存和活动寿命,提高系统可靠性;突破通风净化系统等扩容增效关键技术,保证单次出舱活动可达10小时以上;通过对活动关节结构的优化设计、提高材料性能与工艺,有效增大了关节活动角度,降低了活动阻力矩,提高了手套的触感和灵活性;改进了结构布局,提高了在轨测试和维修的能力;增加了高清视频实时通信功能,为出舱活动提供更迅速的地面支持,提升了天地协同能力。

自中国空间站建成后,多位航天员均穿着第二代舱外航天服出舱,每次都圆满完成预定任务,充分显示出我国第二代舱外航天服研制水平已经与美、俄同类产品不相上下,部分技术指标甚至超过他们。

目前,中国出舱次数最多的航天员是翟志刚和陈冬,均为3次。陈冬是中国总计出舱时间最长的航天员,累计出舱时间达到15小时53分钟。

随着人类探索太空的目标转向深空,载人登陆月球和火星将是后续深空探测的必然选项。月球环境和火星环境比目前的低轨道太空环境更恶劣,更不可预测。因此第三代舱外航天服必须适应登月、登火等星际舱外服的新需求。通过第三代舱外航天服的研制,在进一步深化对星际特殊环境认识的基础上,必将带来新材料的应用和新技术的突破。