2025-05期●神州风采●

千年坎儿井:新疆的“地下运河”

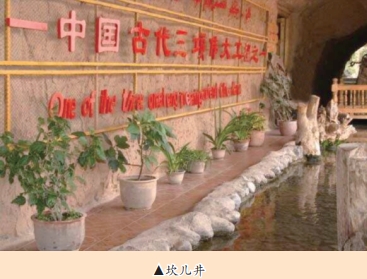

在素有“火洲”、“风库”之称的新疆吐鲁番,千年坎儿井里流淌着的天山雪水至今仍养育着这片沃土。新疆的坎儿井,可与万里长城、京杭大运河相媲美,与四川都江堰、广西灵渠并列为中国古代三大水利工程。作为丝绸之路上少数还在延续利用的“活的文化遗产”,坎儿井到底有何神奇之处?又是怎样开凿出来的?

2300年前的岩画上,就有坎儿井

提起吐鲁番,很多人首先想到的是一望无际的葡萄园。千百年来,吐鲁番能大面积种植葡萄,成为丝绸之路上的重镇,“坎儿井”功不可没。

众所周知,吐鲁番盆地夏季酷热难耐,年均降水量仅16毫米,蒸发量却高达3000毫米,再加上河流匮乏,自古便被称为“火洲”。毫无疑问,这里是全国最干旱缺水的地区,严格地说,并不适合人类居住。面对这种极其恶劣的自然环境,聪明的古人就发明了坎儿井(“井穴”的意思),以此来解决水源问题。

在新疆考古发现的一幅2300年前的岩画,其上的水系、井、泉图案与坎儿井惊人相似,仿佛是先民们留下的神秘密码,诉说着坎儿井悠久的历史。在《史记》中也有关于坎儿井的记载,时称“井渠”,而当地的维吾尔语则称之为“坎儿孜”。据专家推测,早在我国汉代,吐鲁番地区就已经有了坎儿井的身影。

吐鲁番盆地内的水资源,主要来自北部博格达山的高山冰雪融水。博格达峰海拔5000多米,而艾丁湖海拔则低于海平面,且艾丁湖距离博格达峰仅几十公里,巨大的地势落差,使得天山冰雪融水顺势流向艾丁湖方向。坎儿井正是利用地势落差开凿的暗渠,引导水流沿着暗渠流向盆地。

也有人提出疑问,当时的人为什么不修人们常见的明渠,或者直接挖掘河道呢?这是因为“火洲”常年高温干燥,水在流动过程中很容易大量蒸发,以及渗漏到地下。于是,他们就琢磨出了坎儿井这种结构巧妙的特殊灌溉系统。

坎儿井由竖井、暗渠、明渠和涝坝(小型蓄水池)四部分组成。其构造原理是:在高山雪水潜流处,寻其水源,在一定间隔打一深浅不等的竖井,然后再依地势高下在井底修通暗渠,沟通各井,引水下流。地下渠道的出水口与地面渠道相连接,把地下水引至地面灌溉桑田。

设计奇绝,古人智慧惊人

坎儿井的施工难度超乎想象。先说竖井。在坎儿井系统中,竖井是关键组成部分之一。它是开挖或清理坎儿井暗渠时运送地下泥沙、淤泥的通道,也是送气通风口。一般每隔20~70米就有一口竖井。一条3~10公里的坎儿井,竖井通常多达上百个,井口一般呈长方形或圆形,长1米,宽0.7米,最深可达90多米。

而运送至地面的泥沙、淤泥,就近堆放在竖井口周围,形成了环形土包。这个环形土包“设计”也有特别之处,一方面清理竖井泥沙时可以就近堆放,省工省时;另一方面,由于环形土包有一定高度,可防止风沙、地面小洪水进入井内,有效保护坎儿井的水源水质。

如今,在吐鲁番那郁郁葱葱的绿洲外围戈壁滩上,就可以看见顺着高坡而下的一堆一堆的圆土包,形如小火山锥,坐落有序地伸向绿洲。这些就是坎儿井的竖井口。

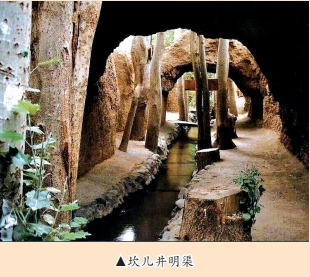

暗渠又称地下渠道,是坎儿井的主体部分,分为集水段和输水段,前者位于地下水位以下,用于汇集水流;后者位于地下水位以上,主要发挥输水作用。暗渠一般是按一定的坡度由低往高处挖,这样,水就可以自动地流出地表来。暗渠一般高1.7米,宽1.2米,短的100~200米,最长的长达25公里,全部是在地下挖掘,因此掏捞工程十分艰巨。有专家估算,从暗井中挖出的土石量,如果堆成25厘米厚、2米高的墙,可以绕地球赤道3圈。

值得庆幸的是,盆地内洪积而成的第四纪砂砾层和土层厚达好几十米,含有钙质胶结的成分,坚实牢固,不易崩塌,给开挖坎儿井提供了条件。

坎儿井始于汉代,而指南针在明朝才从中原传入西域,在开挖暗渠时,为尽量减少弯曲、确定方向,吐鲁番的先民们创造了木棍定向法。即相邻两个竖井的正中间,在井口之上,各悬挂一条井绳,井绳上绑上一头削尖的横木棍,两个棍尖相向而指的方向,就是两个竖井之间最短的线段。然后再按相同方法在竖井下以木棍定向,地下的人按木棍所指的方向挖掘就可以了。竖井如同大地的眼睛,深邃而幽远,串联起地下世界的奥秘。

暗渠越深空间越窄,有时仅容一个人弯腰向前掏挖而行。加之天山融雪冰冷刺骨,工人掏挖暗渠时,常要跪在冰水中挖土,因此,要掏挖出一条25公里长的暗渠,不知要付出怎样的艰辛。最后,地下渠道的出水口与地面上的渠道(明渠)相连接,渗入地下的天山冰雪融水再通过明渠流向村庄后,接入地上的涝坝。涝坝如同小小的湖泊,蓄积甘霖,以备灌溉和生活之需。

竖井、暗渠、明渠和涝坝,坎儿井的四大要件浑然天成。《史记》、“居延汉简”等,均记述了西域“竖井通渠”之法。吐鲁番出土的唐代文书中也有关于“胡麻井”的记载,还涉及到管理水利的机构“掏拓所”、水官“掏拓使”等。清代《河海昆仑录》中写道:“吐鲁番多火风,风大沙石飞走,渠水堙耗,故须坎井。”这些都说明坎儿井在新疆古代农业发展史上,有着举足轻重的地位。

后来随着林则徐、左宗棠等人的到来,坎儿井得到了前所未有的发展。林则徐在《乙巳日记》中盛赞坎儿井:“能引水横流者,由南而北,渐引渐高,水从土中穿穴而行,诚不可思议之事。”在他的推动下,坎儿井如雨后春笋般涌现,将荒漠变为沃土,也因此被当地人亲切地称为“林公井”。

世界最大的地下水利工程

有关专家说,暗渠还有不少好处,由于吐鲁番高温干燥,蒸发量大,水在暗渠不易蒸发,也不受狂风和沙尘暴的影响,不容易被污染。还有,经过暗渠流出的水,经过千层沙石自然过滤,最终形成天然矿泉水,富含众多矿物质及微量元素。当地居民数百年来一直饮用至今,不少人活到百岁以上。因此,吐鲁番素有“中国长寿之乡”的美名。

总之,坎儿井以其独特的构造,确保了水流的稳定与自流灌溉的可靠性,成为了干旱地区农业生产的生命线,是古代劳动人民智慧的结晶。据统计,吐鲁番的坎儿井总数逾1100多条,全长达5000公里,其中暗渠总长超过3400公里,是迄今为止世界上最大的地下水利工程。它们蜿蜒曲折,宛如一条条潜藏地下的巨龙,又如大地的隐秘血脉,静静地流淌在吐鲁番盆地广袤的土地上。

据介绍,除了最大,吐鲁番坎儿井也是世界上最复杂的地下水利灌溉系统,有“地下运河”和“地下水长城”的美誉。2014年,坎儿井开凿技艺被列入第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。前不久,新疆吐鲁番坎儿井还入选2024年世界灌溉工程遗产名录,受到全球瞩目。

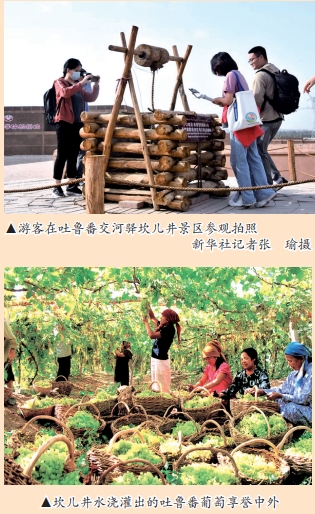

千百年来,天山雪水的滋润,使得吐鲁番的葡萄、哈密瓜等享誉中外。那些古老的坎儿井如同一部部活生生的历史教科书,诉说着人类与自然和谐共生的不朽传奇。

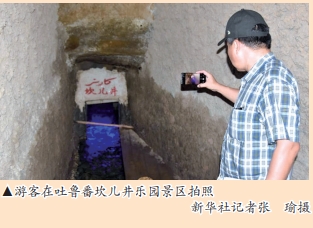

如今,吐鲁番坎儿井景区成为热门打卡地之一,吸引了无数国内外游客前来参观。他们深入地下,直观感受坎儿井暗渠和竖井的原貌,无不被古人的智慧所震撼。

坎儿井有着丰富的文化历史价值、精湛的工程技术、卓越的生态智慧、显著的经济贡献,以及深远的社会影响。