2025-09期●扬我中华魂●

“火箭人”王永志:一生干了三件事

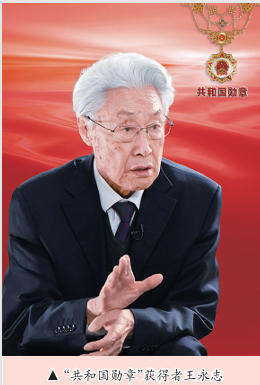

自4月25日神舟二十号航天员乘组陈冬、陈中瑞和王杰入驻中国空间站以来,我国已有26名航天员、41人次进入太空执行飞行任务。此次任务也是长征系列运载火箭的第571次飞行、神舟飞船的第20次飞行。这些成就的背后,离不开一个人的毕生付出,他就是“共和国勋章”获得者、中国载人航天工程首任总设计师、中国工程院院士王永志。

王永志是我国“两弹一星”工程重要技术骨干、第二代远程战略导弹技术带头人、载人航天工程的开创者之一,参加或主持了6个导弹型号、4个火箭型号和神舟系列飞船设计研制。王永志曾说自己一生干了三件事:研制导弹、送卫星上天、送中国人进入太空并筹建空间站。

25岁成为“火箭人”

1932年11月,王永志出生在辽宁昌图一个贫寒的农家。直到家乡解放、分上田地,王永志家里的生活才发生了变化。1949年11月,17岁的他加入中国共产党。从那时起,他“听党话、跟党走,党让干啥就干啥”,开始把个人理想和祖国需要紧紧相连。

经历过旧中国的落后,吃过旧社会的苦,聪明勤奋的王永志对来之不易的求学机会倍加珍惜。初中三年,他年年考第一,最终以全校第一名的成绩保送至东北实验学校(辽宁省实验中学的前身)读高中。1950年,朝鲜战争爆发,眼看着美国飞机频繁骚扰辽东,回想起少年时亲历的日本发动侵华战争带来的深重灾难,原本想做农学家的他遂立志投身国防。

1952年,王永志考上清华大学航空系飞机设计专业。3年后,他被派往莫斯科航空学院航空系学习。1957年,中苏签订协议,苏联答应为中国培养原子弹、导弹专业的留学生,他又服从国家需要,改学火箭和导弹设计专业,成为唯一的导弹专业留学生。

“1957年是‘火箭年’,这一年我成为‘火箭人’。这一年是我人生重大转折的一年。”虽有不舍与忐忑,但王永志很快调整好心态,坚定了服从国家发展需要、学好火箭导弹技术的决心。在当时,导弹专业是个非常敏感的学科,课堂上是不允许记笔记的。上课时,王永志就用脑拼命强记,下课后马上凭记忆把课堂上学到的知识整理在笔记本上。

莫斯科航空学院拥有世界一流的科研设施,会聚了许多蜚声国际的航空航天专家、教授,苏联航天界著名专家科罗廖夫的第一副手米申就是其中之一。学习交流期间,米申看中了这名勤奋且充满天赋的中国青年。在米申的悉心指导下,王永志完成了毕业论文《洲际导弹设计》,且获得了答辩老师的高度评价。米申十分高兴地勉励他:“这是你第一次当洲际导弹的‘总设计师’,希望这不是你最后一次当总设计师。”

32岁解决导弹发射难题

1961年,王永志学成归国,成为国防部五院一分院的一员,立即投身到了我国第一代导弹研制中,并在钱学森、任新民、屠守锷等老一辈科学家的言传身教下迅速成长。

王永志最先接触的是东风二号。东风二号是我国自行设计的第一枚中近程导弹。1964年6月底,王永志第一次走进大漠戈壁,执行东风二号发射任务。

导弹发射在即,却遭遇技术难题——西北戈壁的高温天气导致火箭推进剂膨胀,导弹无法达到预定射程。就在专家们考虑在有限的火箭燃料贮箱中添加推进剂时,王永志却提出一个“离经叛道”的解决方案:“从导弹体内泄出600公斤燃料,这枚导弹可达预定射程。”

“本来火箭射程就不够,你还要往外泄燃料?”在场专家认为这位年轻中尉的想法是天方夜谭,认为减少燃料和提高射程之间是南辕北辙。

问题解决不了,导弹就无法发射。情急之下,王永志鼓起勇气敲响了发射场技术最高决策人钱学森的房门。仔细听完王永志的想法后,钱学森喊来东风二号导弹总设计师说:“这个年轻人的意见对,就按他的办!”

1964年6月29日,东风二号导弹呼啸着点火起飞,准确命中预定目标,标志着中国导弹事业走上了自主研制的道路。这年,仅32岁的王永志开始在导弹研制领域崭露头角。

他后来解释说,该导弹是以液氧为氧化剂,用酒精作为燃烧剂。液氧是恒温的,酒精遇热会膨胀,不仅影响燃料加注,还会在消耗过程中改变燃料配比。大家都想添加燃料,实际上加入的酒精越多,导弹上的无效重量就越大。他对高温导致密度变化后的推进剂配比进行了严密计算,最后得出“应卸出600公斤燃料”的结论。

1978年,我国开展第二代战略导弹的研制工作。钱学森说,第二代战略导弹应由第二代人挂帅,建议由王永志担任总设计师。自此,他有了更多施展才华的平台,成为这个领域的领军人物。

1986年,美国“挑战者”号航天飞机、大力神火箭、德尔塔火箭等相继发射失利,国际发射市场出现了运载能力短缺。王永志敏锐地抓住这一机遇,和同事黄作义等提出研制长二捆火箭,承揽国际发射业务,打开国际商业发射市场的大门。1988年11月,中国长城工业公司与美国休斯公司签署了澳星发射服务合同。

这是中国与国外签订的第一份商业发射合同。然而,合同内容复杂而苛刻。美方要求,中方需在1990年6月30日前完成一次成功发射试验,否则罚款100万美元。

当时,王永志直面的考验,不仅仅是用于发射的长征二号捆绑式运载火箭仅存在于图纸之上,还有必须在18个月内完成的时间限制。决策的关键时刻,王永志代表火箭技术研究院立下军令状:保证在规定的时间内将火箭竖立在发射台上。一些外国同行都认为他“疯”了,在他们看来,“没有三四年甚至十年的时间是不可能完成的”。

在王永志带领下,中国运载火箭技术研究院全体干部职工开始了一场艰苦卓绝的攻坚战——18个月,24小时不停工,全箭24套44万多张设计图样、120多个工艺攻关项目、5000多套特殊工装、几十个部段和十几万个零件、300多项大型地面试验、20项技术难题,都被顽强攻克了。

1990年6月29日,我国第一枚捆绑式运载火箭——长征二号E终于提前一天矗立在西昌卫星发射中心西昌发射场,并于1990年7月16日首飞成功。

中国航天人创造了18个月研制一枚新型火箭的国际航天新纪录。从立下军令状到火箭成功发射,王永志的体重整整减了11斤。

60岁提出载人航天“三步走”战略

载人航天,是衡量一个国家综合实力的重要标志,也是中国这样一个大国必须“有所作为”的领域。

1992年9月21日,中国载人航天工程(“921工程”)正式立项,王永志被任命为总设计师。他提出的“飞船—空间实验室—空间站”的“三步走”战略规划,开启了中国人飞向太空的新航程。这一年,他正好60岁。

面对飞天路上的一系列挑战,王永志和同事们坚持高起点发展,自主创新,奋力攻关,在较短的时间内蹚出了一条具有中国特色的载人航天工程发展道路——

神舟飞船从研制开始就瞄准了国际第三代载人飞船水平,直接采用三人三舱的设计方案;为打造托举神舟飞天的神箭,运载火箭设计制造人员开展了近千项技术攻关,让长征二号F火箭成为最安全可靠的火箭;建设载人航天发射场,采用中国特色的总体技术方案——垂直总装、垂直测试、垂直整体运输、远距离测试发射……

“作为总设计师,王永志做了大量开创性工作,在总体技术方案制定、提出对各系统技术要求、关键技术攻关、重大问题处理等方面起到了关键作用。”同行这样评价。

辛勤付出终将获得回报。2003年10月15日,世界亿万目光聚焦在中国酒泉卫星发射中心。“3、2、1……点火!”9时整,神舟五号飞船在长征二号F火箭的托举下腾空而起。16日6时许,在完成21小时23分的太空飞行后,飞船返回舱在内蒙古中部成功着陆。随后,杨利伟自主出舱。面对欢呼的人群,王永志的内心百感交集:“把中国人送上天,这也是天遂人愿,最后的目标都达成了,无怨无悔。”“飞云直上八千丈,只手拨云观沧海”,这是王永志在神舟五号上天之前送给杨利伟的一句诗,也是他此刻心情的写照。

接下来,2013年至2017年的4年间,我国首个真正意义上的空间实验室建成,工程“第二步”圆满收官;2021年4月至2022年底,短短20个月内,中国载人航天密集实施11次发射,如期建成空间站。我国载人航天工程“三步走”的战略规划顺利实现。

30年从事导弹与火箭研制,20余年从事载人航天,王永志将毕生心血都投入到了国防科研和载人航天事业中,让中国人梦圆飞天、揽月九霄,更为中国航空航天事业的后续发展打下基础、铺平道路。

2024年6月11日,王永志溘然长逝。9月13日,中华人民共和国成立75周年前夕,国家主席习近平签署主席令,授予王永志“共和国勋章”,以表彰他为国防现代化建设和载人航天事业作出的杰出贡献。※