2025-10期●人物●

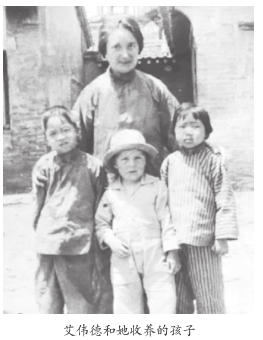

艾伟德:“中国孤儿的母亲”

1940年,一位英国女传教士,在中国抗日战争期间,带领她所庇护的100多名孤儿,从山西阳城出发,穿越太行山、中条山,避开日本飞机的轰炸,辗转千里,安全抵达陕西扶风。此举不但在中国产生巨大影响,也轰动国际社会。她被誉为“中国孤儿的母亲”。这传奇般的事迹,1958年被好莱坞拍成电影《六福客栈》,由著名影星褒曼主演。该片获得当年奥斯卡导演奖提名。这位伟大的女性,就是艾伟德(1902—1970)。

从伦敦历尽艰辛到中国阳城

1902年2月24日,格蕾蒂斯·艾伟德(Gladys Aylward)出生在英国伦敦郊区,其父亲是一名邮递员。因家境贫寒,她没有机会上高中,小小年纪就做起了女佣。艾伟德身材瘦小,个子只有4英尺10英寸(约1.45米),体重仅仅七八十斤,因而给人的印象是“不起眼、缺少教育、普普通通”。

在1930年初的一次聚会中,艾伟德听说在中国有位老传教士珍妮·罗生已经73岁,想退休,但没有人肯去接替她。艾伟德立即写信给珍妮,希望接替她。几个月后,珍妮回信说欢迎艾伟德前来,并告诉她,只要到达中国天津,会有人接她到自己所在的山西阳城。

经过简单筹备,艾伟德购买了一张从伦敦港口到荷兰海牙的船票,启程时间是10月18日。她带着两个箱子,一个箱子里放着书和衣物,另一个是食物和煮饭的酒精炉,还有做女佣赚得的全部积蓄(只剩下2英镑9便士)。

欧洲人到中国,当时最好的路线是选择坐船到天津,但是费用要比陆路高两倍。为了省钱,乘船到海牙后,艾伟德选择了铁路。但这一旅程很不顺利,本来是计划直达中国东北的,但事与愿违,火车被迫转道莫斯科后,才在辽阔的西伯利亚荒原上行进。

一天夜里,火车突然停了下来,原来这列三等车只载劳改犯到当地,其余乘客要继续东去,必须自带行李,翻山越岭步行到叫“赤塔”的下一站。艾伟德踏着冰雪覆盖的荒漠,抵达偏远的赤塔时,发现车站到处是荷枪戒备的军人,还能听到稀疏的枪声。据说由于苏联与日军对峙,南满铁路又在日本控制下,所以苏联的列车无法直达。更惨的是,地方官员在检查她的护照后,不准她上车。她不会俄语,只能打手势,对方用生硬的语言答复说:“到中国东北的旅客不能前行,哪儿来哪儿去。”

在当地的旅馆里,一个懂英语的神秘妇女在看过她的护照后,为她解了谜。原来护照工作栏里,“传教士(missionary)”被误写成“机械师(machinist)”。由于当时苏联非常需要机械师,所以当地官员就粗暴地把艾伟德强行扣留了。那个妇女警告她要赶快逃走,否则会被强留在西伯利亚。

在那位神秘妇女的帮助下,艾伟德上了火车,几经周折后,抵达符拉迪沃斯托克(海参崴),旅资已所剩无几。幸运的是,在车站附近遇到一名好心妇女的帮助,她终于登上一艘停泊在港湾里的日本商船,船长被其精神所感动,答应免费载她去日本神户。几天后,她又乘船辗转到达天津。此时,她已身无分文。人力车夫为了拉生意,坚持要她上车,她准备将自己那条又脏又旧的领巾拿来抵账。当人力车停在一个大门前,她看到英文牌子上有“天津宣教中心”的字样时,异常惊喜,不禁长舒了一口气。

在天津,艾伟德小住了几个月休整。1931年春,一个姓路的基督徒商人要去山西晋城,答应带艾伟德前去。于是,他们先乘火车越过华北平原,又乘汽车穿过太行天险,终于到达晋城。艾伟德在当地宣教站休息几日后,在同道的引领下,乘坐骡车在山路上行走了两天,终于到达了命运安排的圣地——阳城。

用九角钱收养了第一个孩子

阳城是太行山中的一个小县城。安顿好后,珍妮向艾伟德透露了一个想法:借教堂闲置的院落开一间客栈,这样,既可以向当地人传福音,还能筹措传教经费,客栈就取名“八福客栈”。艾伟德连连称好。一年多后,即1932年11月,珍妮去世了。29岁的艾伟德成为八福客栈的新掌门。

在阳城,艾伟德热衷于收养孤儿,从事慈善事业。最早一次,在阳城街上,她看见路边有个妇人,要出卖一个病弱的小女孩,标价两个银元。经过一番讨价还价,艾伟德把身上仅有的9角钱掏给了妇人,而后领着那个瘦弱的女孩回到了八福客栈。此后小女孩被称作“九毛”(纪念小女孩用9毛钱买来),学名叫“美恩”。美恩成长起来,逐渐成为艾伟德的助手。

在美恩建议下,艾伟德又收留了一个8岁男孩,起名“少少”。接着,她收养了第三个孤儿,为之取名“宝宝”。她收养的第四个女孩是8岁的“兰香”。由于她收留的儿童、难民越来越多,就建立了一个饥民收容站。

1936 年,艾伟德向当地政府提出入籍申请。经批准,她成为中国国民。艾伟德加入中国籍,在西方传教士里是第一个。她为自己取的中文名就叫“艾伟德”。1938年春,中日战争从华北平原蔓延到了僻远的太行山区。一天下午,两架日机轰炸了阳城,其中一颗炸弹竟然炸中了城边的八福客栈,艾伟德被压在瓦砾堆下。幸运的是,她被救出时,仅仅受了点轻伤,其他人则安然无恙。随后有信息传来,日军马上就要占领阳城了。

面对日军的步步紧逼,为了避开战火,艾伟德带着孤儿和几名基督教徒转移到了山区的北柴庄。她利用一孔窑洞,以及仅有的几样急救药品,建立了一个临时“医院”,救治军民中的伤患者。等到日军离去,她和难民们才又回到阳城。

1939年2月,艾伟德听说日军主力已经暂时撤离晋城回到大城市过冬去了,便长途跋涉到晋城,去看望同工们。但一天夜里,几名留守的日本兵酒后突然闯进宣教站,狂喊乱叫撒酒疯。艾伟德去交涉时,不想头部被一日本兵用枪托重重击中,当场昏倒在地。这是日军对她的第二次伤害,使她心里蒙上了阴影。

不久,晋城宣教站的两位年长传教士要回英国,艾伟德就暂时代为看守这个宣教站。暂住晋城期间,艾伟德接受了美国《时代》杂志记者的访问。她回答记者说传教团体是中立的,但她憎恨日军暴行。她说自己是中国人,虽然鼻子高了点,但心是属于中国的,不能无视日军暴行。这番话被报道后,激怒了日本军方。当日军来晋城“扫荡”时,竟然带着中英文告示:“悬赏捉拿‘小妇人艾伟德’,赏金100美元。”

在晋城一带,艾伟德收容了200余名孤儿、1000余名难民。1940年初,出于安全考虑,100余名孤儿被转移到了西安,剩下的近100名孤儿,艾伟德建议将他们迁往阳城山区。她本打算自己暂留晋城,继续照顾宣教站的难民,但这个捉拿她的悬赏告示,让她改变了主意。在权衡利弊后,艾伟德当天就带着100名孤儿逃往阳城。在路上,遭到日军飞机的低空扫射,她觉得肩头上被猛击一拳,摔下马来,后来发现是受了枪伤。所幸的是孩子们都很安全。

带着百余名孤儿逃难到西安

到了阳城后,艾伟德感到仍不安全,只能远走陕西,设法把这些孤儿转移到西安救助站去。这时,她身边的100多名孤儿,最大的16岁,最小的才4岁。从阳城到西安大约需走480公里山路,当她把想法告诉县长时,县长觉得这件事简直荒唐,但艾伟德坚持说,这100多个都是她的孩子,一个也不能丢下。县长见无法阻止,就关切地说:“路上要有足够的口粮,我派几个人,扛上几袋小米,送你们一程;但只能到黄河为止,剩下的路就靠你独自支撑了。”

很快,这支特殊的队伍出太行,行进于中条山中。队伍前后由成年人压阵,最小的孩子由几个成人用箩筐担着,而38岁的艾伟德则不停地游走在队伍的头尾,前后招呼、督促着,还不时地抱着疲累的孩子赶路。为了避开日军,他们不敢走大路,只能在当地人带领下,在崇山峻岭间踽踽而行。一行人累了就休息一会,饿了就取些小米熬粥,晚上就地宿营。经常有小孩子哭着要撒尿,行路就得时断时续。不少孩子的鞋磨破了,脚也磨肿了,衣服也又脏又破,就像一群小叫化子。

本来5天的路程,她们走了12天才到达黄河边。艾伟德把孩子们集合起来鼓动说,过了黄河,就能坐火车到达西安,很快就会安全了。听说就要坐火车了,孩子们异常兴奋,发出了欢呼声。但宽阔的黄河横在眼前,却没有一只渡船。如何能够渡过呢?艾伟德不禁焦虑万分,只能不住地祈祷。

足足等待了3天,孩子们望眼欲穿,粮食也接近告罄。就在第四天,从河南岸划来一只木船,而后下来几名国军士兵。他们观察这些小难民已有好几天了,在发现没有危险后,才过来帮忙。只见一名少尉拿出一面镜子,借着阳光向对岸闪照了几下,很快就有一艘较大的木壳渡船驶来。借助这艘大木船,她们分3次渡过了黄河。

经当地军人的帮忙,孩子们搭上了运货的火车。因为是第一次坐火车,孩子们都十分兴奋,忘记了疲劳和恐惧。火车走走停停,速度很慢,孩子们时常根据火车的节奏下车,去救济站吃饭。在挨近中条山脉的一个小村边,因为桥梁被炸毁,火车不能再前进了,去西安的路,又只能是徒步了。让艾伟德愁烦的是,眼前的路需要攀越崤山小径,才可以到达潼关。而这条山径,队伍中无人清楚,向当地人打听一番,结果连当地乡民都没走过。无奈之下,她只能依靠信念,选择往前走。

走了没有多久,孩子们望着无穷无尽的山峦失去信心了。半个月的行军,他们的体力已经达到极限,许多孩子累得坐在地上不走了。望着瘫软的孩子们,艾伟德心力交瘁,不禁哭了起来。孩子们也跟着哭。但哭过后,还得挣扎着往前走。此时,艾伟德只有一个信念:“一个也不能掉队!”于是,她用笑容唱起赞美诗来鼓励自己,同时分散孩子们的注意力。历尽磨难,她们终于到达潼关,并扒上了运煤的火车,中间又转乘几辆客车,抵达了目的地西安。

当艾伟德把孩子们集合起来,点名发现一个都不少时,突然昏了过去。等她醒来,发现躺在西安的医院里,医生告诉她:“你脑部受伤,患有肺炎,还得了伤寒,而且肩上有一颗子弹,同时又发着高烧,加上营养不良,你的病情很重。”艾伟德则喃喃地呼唤:“我的孩子们在哪里……我有100个孩子。”直到听说孩子们都安然无恙,她才放下心来。

在医院里治疗了一年,到1941年,艾伟德才出院,而那 100多个孩子已去了陕西扶风,那里是最终的目的地。艾伟德的传奇故事,开始在大后方广为传颂。这位身材矮小的女子,在当时的媒体上被称为“中国孤儿的母亲”。

1949年3月,艾伟德回到英国。1957年4月,她从英国乘船抵达香港,要求入境中国大陆,渴望回到魂牵梦萦的第二故乡阳城。但当时处于“冷战”状态,她的入境申请未获批准。她只好选择去台湾。在坐船离开香港时,她遥望着大陆,禁不住泪流满面。

1970年元旦,艾伟德因流行性感冒转为肺炎,两天后在台湾病逝,终年68岁。按照其遗愿,艾伟德的墓地在台北淡水镇的一家基督书院内,头朝着大陆的方向。