2025-10期●文化战士天地●

笔墨春秋载史册 赤子丹心映山河

——追忆阿章太爷爷的革命文学人生

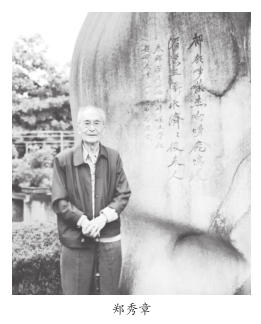

阿章太爷爷大名郑秀章,原名郑春辉,1927年出生于浙江衢州。记忆中我只与他见过两面。我没有见过自己的太爷爷,他说他就是我的太爷爷,于是我便一直唤他阿章太爷爷。他去世后,沉睡在家乡的山上,爸爸在他的坟前栽了一棵小树苗,那是他生前要求的。

一生跟笔打交道

第一次与他见面的情形,因我太小,记忆中除了路上的晕车已经没有别的了。再一次见他是他85岁时,我读一年级,坐了很久的车到上海,他身体硬朗,皱起的脸上笑容灿烂。我很喜欢听他讲故事,虽然普通话不太标准,但腔调抑扬顿挫,不一会儿就把我带到他的世界里。他说他从小就喜欢读书作文,在浙江省立衢州中学读高三时写的一篇小说《妈》,发表在叶圣陶主办的《中学生》上,给他带来了很大的鼓励,也影响了他的一生,使他此后在从事新闻工作之余,几十年如一日地热爱并坚持小说创作。

1947年,阿章太爷爷以优异的成绩考入国立浙江大学法学院法律系。在浙大,他积极参加学生运动,于1948年5月秘密加入了中国共产党。当时正处黎明前的黑暗,为躲避反动特务的追捕,这年的秋末,根据上级指示,他和其他几位同学撤往苏北根据地,并在那里进入华中新闻专科学校学习。

阿章太爷爷随陈毅、粟裕大军渡江南下,进军上海,随后根据革命需要,先后调任劳动报社、解放日报社编辑、记者和文艺组长。在采写新闻之余从事文艺创作,短短几年里就结集出版了短篇小说集《大革命的小火花》、报告文学集《擦亮了眼睛》及中篇小说集《红旗飘扬在黄浦江上》等,显露出了他的非凡才华。

1956年,他被吸收为上海市作家协会会员,同年又光荣地出席了在北京召开的全国青年创作者会议。正当他精力旺盛地向文学高峰攀登时,1957年,他因写了《寒夜的别离》,并与陆文夫、高晓声等青年作家一起参加《探求者》刊物有关活动,而被打成右派,开除党籍,全家发配宁夏。那一年阿章太爷爷刚满30岁。

在大西北经历了长达21年的磨难后,阿章太爷爷得到平反,重新回到了黄浦江畔,回到了他曾经的工作岗位——解放日报社。虽然创作的黄金时间已无情流逝,但性格坚强的他壮心不已,笔耕不辍。功夫不负有心人,阿章太爷爷用他的执着与热爱,接连推出一部又一部长篇小说,迎来了创作上的第二个春天。

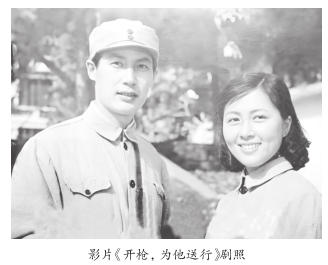

《浦江红侠》是他在粉碎“四人帮”之后创作的第一部长篇小说。该小说于1980年2月17日起在《解放日报》“朝花”副刊上连载。这也是粉碎“四人帮”后,在全国公开发行的报纸上首次出现连载小说,加之作品反映的是抗日战争时期上海地下党与日寇斗智斗勇的故事,一时间洛阳纸贵,《解放日报》印刷量大增,人们争相传阅。该小说随后被上海电影制片厂改编成电影《开枪,为他送行》,还被印刷成了连环画。阿章太爷爷没有陶醉在成功的喜悦里,在接下来的几年里,他又相继出版了长篇小说《三少校》,并与他人合作完成了长篇小说《上海舞女》 (三部曲)的创作。其中第一部《货腰女郎》后来被改拍成电影《上海舞女》 (上、下集),公映后广受观众好评。

阿章太爷爷从解放日报社离休后,被上海市新四军暨华中抗日根据地历史研究会创办的《大江南北》杂志聘为副主编,负责副刊栏目“江花”的编辑工作。他在尽心尽力办好栏目的同时,创作了反映新四军抗战的长篇小说《黄海惊雷》,从2005年第1期起至2006年第12期止,在该杂志上连载,受到广大读者的追捧和好评。直到85岁高龄时他才回家颐养天年,真正体现了一个革命文学家奋斗不止的战斗精神。

多年之后,当我再去了解那段往事,一遍遍翻看他送给我的那些书和手稿,才真正理解了他说的话:“我这一辈子都在跟笔跟文字打交道,他们就好像我的孩子。”

一片赤心润故土

虽然阿章太爷爷大半辈子生活在上海,但他对家乡依然充满深情。生前,他不但自己在衢州乌溪江库区结“希望工程”对子,给库区小朋友送书,给贫困学生送礼物,还倡议解放日报社的离退休干部和共青团员捐钱捐物,支援衢州市衢江区岭洋乡希望小学。

而对家乡文学事业的关心、文学新人的培养,他更是倾尽了热情和心血。他经常帮助发表来自家乡作者的作品,每次回乡都少不了和家乡的文学青年座谈,许多文学青年在他的帮助下步入文坛。更为感人的是,他为奖掖新人,晚年捐出了自己的存款,在衢州一中设立了“阿章文学奖”,鼓励青年学子积极投身文学创作。他还将自己的作品、珍藏的大量书籍及珍贵的文史资料捐赠给母校图书馆和校史博物馆,为衢州一中师生留下了丰富的精神遗产。

我与阿章太爷爷第一次见面时还太小,后来长大了更多的是书信与电话来往。他虽是长辈,但谦逊和蔼,能与我平等地对话,处处体现出对青年人的包容。后来有了微信,他随时都能关心我的学习状况,也会大方地询问一些现代流行词的意思。他得知我对文学很感兴趣时,更是勉励我要像他一样去做一位坚定的文字从业者。

他说,露从今夜白,月是故乡明,故乡的人和事都让他感到十分亲切。他在外奔波了一辈子,却仍能够凭借童年的记忆说出衢州的巷子名,他对这座古城爱得深沉。2020年7月的一天,妈妈突然告诉我阿章太爷爷走了,我初时是不敢相信的,记忆里仍是他85岁那年见到的样子。直到家里人忙活起他的后事,我才逐渐接受这一事实。我看了好久和他的微信聊天记录,看了好久他那张笑着的头像。

阿章太爷爷下葬的那天,我在上学。回家听爸爸说埋在了我们家附近山上,是他生前要求的。阿章太爷爷心中始终念记着家乡,他的精神永远滋养着这片沃土、滋养着一代又一代文学青年。

“满腹经纶热血扬,清风徐来见儒章。他日再忆旧年事,言辞恳切在心肠。”阿章太爷爷,我目前就读于中国人民大学,您的教诲我会始终牢记,您永远是我文学创作道路上的指路明灯。