2025-05期●缅怀篇●

英雄艇上育英魂

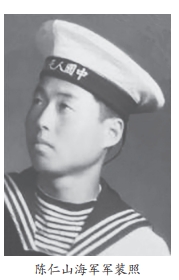

——缅怀我的叔父陈仁山

我的叔父陈仁山出生在浙江东北的曹娥江畔。在“打过长江去,解放全中国”的时代浪潮下,满腔热血的叔父响应号召,报名参军,成为了一名光荣的解放军战士。

退伍后,叔父被安排在上海交通航运部门工作。在我的记忆中,叔父是一个热情开朗又不失稳重的人,但很少主动提及参军岁月。那段经历仿佛被他藏在心底。

直到叔父离世后,我们整理他的遗物时,才发现一本由华东军区海军政治部颁发的功劳证。证上已有些褪色的字迹写着:“立功地点:头门山海战。立功时间:1951年9月。功劳等级:三等。主要事迹:战斗沉着勇敢,在枪弹如雨中照常发出五次信号并帮助枪炮装子弹。文化上、工作上一贯负责、帮助同志。”寥寥数语,勾勒出叔父在战场上的英勇无畏,也宛如一把钥匙,开启了那段尘封已久的往事。

1951年6月23日夜,浙江头门山附近海域,肩负护渔护航任务的人民海军炮艇分队,与国民党海军舰艇狭路相逢,指战员们展现出了英勇顽强、不怕牺牲的革命精神,沉着机智、灵活机动的战斗作风。其中,414号艇更是如同一把利刃,单艇插入敌群,与4艘国民党舰艇激烈厮杀一个多小时。我的叔父,便是这场战斗中涌现的英雄之一。

战斗中,叔父顶着横飞的炮弹,一次次爬上桅杆,向兄弟舰艇发出紧急信号。子弹在他身边“唰唰”飞过,每一秒都充满了生死考验,但他毫不畏惧,坚决完成了发信号的任务。当叔父发出第5次信号时,我411、413、416艇迅速赶来,与414号艇汇合后共同战斗。

头门山海战,我方以负伤6人的代价,击沉敌舰1艘、击伤敌舰3艘,毙敌30余人、伤敌20余人,成功保护了900多艘渔船和3艘货船的安全,圆满完成了护渔护航任务。这是人民海军初建时期以少胜多、以弱胜强的著名战例,堪称“小艇打大舰、海上拼刺刀”的典范。

战后,华东军区海军授予414号艇“头门山海战英雄艇”光荣称号,授予炮艇分队指导员陈立富和枪炮兵王维福“战斗英雄”称号。这两位英雄还受到了毛泽东等党和国家领导人的亲切接见。414号艇的照片在当年登上了《解放军画报》封面,后整艇被送往北京,陈列在中国人民革命军事博物馆。

1956年10月1日,国庆七周年阅兵仪式在北京隆重举行。这是新中国第八次国庆阅兵,首都各界50多万人齐聚天安门广场,毛泽东等党和国家领导人登上天安门城楼,庄严检阅人民解放军受阅部队。来自50多个国家的兄弟党代表和到京参加党的八大的代表共13000余人,也现场观看了阅兵仪式。

在雨中,人民解放军陆海空三军部队11900多名指战员迈着整齐有力的步伐接受检阅。当海军方队英姿飒爽地走过天安门城楼时,现场响起了热烈的掌声。当时,叔父正是受阅部队中的一员。那已经是他和海军战友们第三次参加国庆阅兵、在天安门接受党和人民的检阅。他们用坚定的步伐和昂扬的斗志向全世界宣告:人民海军有力量、有能力击退任何侵犯中国领海的敌人!