2025-05期●文化战士天地●

宝塔山下的苏州文艺战士

抗日战争时期,随着抗日民族统一战线政策的深入人心,“到延安去”成为那个时代的最强音。众多怀着抗日救亡信念的知识分子、文艺工作者,纷纷从沦陷区和国统区奔赴延安,开启了革命文艺征程。在奔赴圣地延安的群体中,苏州文艺人以其独特的艺术才华和坚定的革命信念,为延安的文艺事业注入了蓬勃生机,留下了浓墨重彩的一笔。

《中国少年先锋队队歌》曲作者寄明:用音乐传递希望

寄明,1917年6月生,原名吴亚贞。她自幼学习多种乐器,1937年毕业于上海国立音乐专科学校钢琴系。全面抗战爆发后,她积极投身抗日歌咏活动,用音乐为抗战呐喊助威。1939年8月,她怀着追求光明的决心,辗转来到延安,进入中国女子大学高级班学习。1941年,吴玉章院长将她调到鲁艺音乐系,从事钢琴演奏和教学工作,成为延安第一位女钢琴家。

为表达“寄希望于明天”的信念,她改名为寄明,并于1942年加入中国共产党。当年,寄明参加了具有历史意义的延安文艺座谈会,聆听了毛泽东在座谈会上的讲话。这次座谈会对她产生了深远影响,使她明确了文艺为人民服务的方向,坚定了用音乐为革命事业贡献力量的信念。

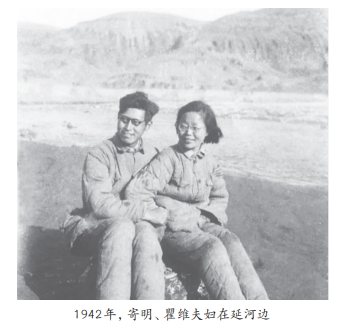

在延安期间,寄明与瞿维等同志一起,利用当时延安唯一的钢琴进行练习和演出。她曾独奏韦伯的《邀舞》、门德尔松《e小调回旋随想曲》以及中国民族特色的钢琴曲《牧童短笛》等作品。这些演出不仅丰富了延安的文化生活,也展现了她精湛的音乐技艺。1942年2月,寄明与瞿维结为夫妻。他们的爱情与音乐事业相互促进,共同为革命文艺事业努力奋斗。

新中国成立后,寄明到文化部电影局工作,先后为《李时珍》等20余部影片作曲,其中最为人们熟知的是为电影《英雄小八路》创作的主题歌《我们是共产主义接班人》。1960年12月29日,在慰问厦门前线三军大会上,由“英雄小八路”原型少先队员和电影《英雄小八路》小演员们组成合唱团,第一次正式登台唱响了这首歌。随着电影的公映,这首歌曲广为传唱。1978年,共青团十届一中全会通过决议,将《我们是共产主义接班人》定为中国少年先锋队队歌。这首歌以其激昂的旋律和鼓舞人心的歌词激励了一代又一代少年儿童,成为共和国儿童音乐创作的里程碑。此外,寄明还创作了多首深受少年儿童喜爱的歌曲。她用音乐为孩子们描绘了充满希望的未来,让音乐成为传递力量的桥梁。

人民广电史上第一位播音员麦风:用声音传递真理

麦风,1922年生,原名徐瑞璋。1938年,她积极投身抗日救亡宣传活动,后加入抗敌演剧队。1940年2月,18岁的麦风奔赴延安,同年冬,成为党领导创办的第一座广播电台——新华广播电台(中央人民广播电台的前身)的第一位播音员,周恩来曾称她是中国人民的第一个“麦克风”。

在延安,麦风与同事一起,在艰苦的条件下开创了广播事业。当时,电台的设备简陋,播音室是用土窑洞改造而成,隔音效果极差,甚至能听到外面的鸡鸣羊叫。尽管如此,麦风仍凭借顽强的毅力和对革命的信念,迅速掌握了播音技巧,并用清晰、洪亮的声音向全国传递党中央的声音。她的声音穿越战火与硝烟,成为抗战时期激励全国人民的重要力量,开启了党领导的人民广播事业的新篇章。

新中国成立后,麦风继续在广播战线上工作,用她的声音传播党的声音,宣传国家的政策和成就。麦风的革命经历和敬业精神激励着新一代的广播工作者,成为人民广播事业的宝贵精神财富。

中国舞协首任主席吴晓邦:用舞蹈播种艺术

吴晓邦,1906年生,又名吴锦荣。吴晓邦在日本留学期间对舞蹈产生浓厚兴趣,决心将舞蹈作为毕生事业。1937年9月,吴晓邦加入抗日救亡演剧队。1945年6月,在周恩来的帮助下,他与夫人盛婕一同来到延安,并在延安鲁迅艺术学院教授舞蹈。

在延安期间,他全身心投入到舞蹈教育事业中,每天早晨6点半到8点,带领学生在广场空地上进行基本训练,除了星期天和雨天外,从未间断。他教授的是现代舞基础,结合戏音系学生表演上的需求,讲解舞蹈与戏剧的共同规律和各自特点,帮助学生理解手传意、眼传神的关系。在延安期间,吴晓邦牢记“文艺要为人民大众服务”的理念,深入群众生活。他与战士们同吃同住同劳动,真正体验了工农兵的生活和思想感情。他还走访了延安的一些演出团体,还与民间秧歌舞蹈的老艺人交流,为发展新舞蹈艺术探索方向,也希望能在黄土高原上播下舞蹈艺术的种子。新中国成立后,吴晓邦出任中央民族文工团(即中央民族歌舞团前身)第一任团长,当选为中国舞蹈家协会首任主席。他一生创作了《义勇军进行曲》《游击队员之歌》 《饥火》等114部舞蹈和舞剧作品。1994年,《游击队员之歌》和《饥火》被确认为中华民族20世纪舞蹈经典。他让舞蹈在革命的土壤中生根发芽、茁壮成长。

“中国电影百年百位优秀演员”张平:用表演塑造经典

张平,1917年生,原名仉(zh ng姓氏)家驹。张平出身贫寒,5岁丧母,15岁时父亲中风瘫痪,不得不辍学打工,曾在电影院卖票、在码头当搬运工。1936年,他看了话剧《欲魔》后,决心投身表演艺术,并与志同道合的伙伴组建“雷电”剧社。此后,张平逐渐在话剧舞台上崭露头角。

1937年9月底,张平怀着对革命的热忱抵达延安,10月中旬进入抗日军政大学第三期学习。他积极投身文艺活动,参加了延安文艺界举办的《广州暴动》 《血祭上海》 《团圆》 等大型话剧的演出,并在演出前聆听了毛泽东的教诲。1938年,张平参与了鲁迅艺术学院的筹建工作,成为鲁艺戏剧系第一期学员。毕业后,他留在鲁艺实验剧团担任演员兼剧务科长,经常随剧团赴前线为战士们进行慰问演出,积累了丰富的表演经验。1943年,张平主演了大型秧歌剧《周子山》,其表演深受边区干部和群众欢迎。次年,他凭借在该剧中的出色表现,获得了陕甘宁边区演出一等奖。

新中国成立后,张平在影片《钢铁战士》中饰演排长张志坚。该角色展现了解放军战士的坚贞品质和钢铁意志,使他成为大众熟悉的人气演员。《钢铁战士》曾获文化部年优秀国产影片评选故事片一等奖,并获第六届卡罗维发利国际电影节和平奖。此后,他通过《白毛女》 《小兵张嘎》 《烈火中永生》 《停战以后》等多部经典作品,塑造了一系列深入人心的银幕形象。2005年,张平被评为“中国电影百年百位优秀演员”。他用表演为观众呈现了一个个鲜活的革命形象,让电影成为传承革命精神的重要载体。