2025-07期●纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年●

台湾革命者优秀代表蔡啸的抗日活动

抗日战争期间,台湾有一批革命者奔赴抗日民主根据地,投身于中共领导的抗日洪流。蔡啸便是其中的优秀代表之一。

奔赴大陆 寻求救亡图存的道路

蔡啸,男,原姓苏,1919年10月8日出生于台湾台南市郊区一个贫苦的渔民家庭。由于家境贫寒,5岁时他被卖给一户姓蔡的人家为养子,并立有卖身契。蔡家经济状况尚可,蔡啸虽然没有体会过真正的父母之爱,还是能进入初中读书(受到的都是日本奴化教育)。两年后,因养母有了亲子,养父母对蔡啸的态度越来越恶劣,打骂成为家常便饭。蔡啸一度偷偷跑回到亲生父母家,但碍于卖身契的存在,父母不敢让他久留,膝下承欢仅仅持续短暂的6个小时即匆匆离别。从此,蔡啸再未有机会见到他朝思暮想的亲生父母。日本殖民统治下的悲惨少年经历,日本人在台湾的奴化教育,以及台湾人民连“二等公民都算不上”的屈辱地位,促使蔡啸萌生了“赶走日寇,光复台湾”的爱国主义思想。他决定踏上前往祖国大陆、寻求救亡图存的道路。

1934年春,蔡啸满怀一腔报国热情,只身一人来到了厦门。当时日本强制台湾人民学习日语,因此蔡啸不懂中文,不会说普通话,就花钱学习国语。但很快钱就花完了,蔡啸生活陷入困难。为了糊口,蔡啸先后在照相馆、镶牙店、西药房、鱼行、渔船上当学徒帮工。有一天,蔡啸偶然在路上看到国民党当局的征兵标语:“国家兴亡,匹夫有责。”这条振奋人心的口号一下唤醒了蔡啸心底沉睡已久的报国情愫,他决心报名参军。不久,当蔡啸得知国民党中央军征兵的消息,立即去应征站报名。岂料国民党当局极端不信任来大陆的台湾爱国青年,竟把蔡啸当作日本派遣到大陆的特务,将他投入监狱严刑拷打,关押了77天才释放,此时的蔡啸已经是遍体鳞伤。蔡啸对此感到委屈与不解,后来自述:“我到了大陆也是中国人的地方了,也是中国人的部队了,为什么他们还要欺负我?我对国民党真是太失望了。”

出狱后,蔡啸辗转于厦门、福州、台州、温州等地谋生,其间一度在新中华印刷所当学徒。1937年8月,经在流浪生活中结识的挚友廖青介绍,蔡啸在福建省龙岩县白沙加入由张鼎丞、谭震林领导的闽西南人民抗日义勇军(由原闽西南红军游击队改编),由此开始了在中国共产党领导下抗击日本侵略者的革命生涯。

参加新四军 在战争考验中加入共产党

1938年初,闽西南抗日义勇军及闽赣边、闽粤边、浙南等地的红军游击队一并被整合改编为新四军第2支队,蔡啸在第2支队任政治部宣传干事,北上开赴抗日前线。蔡啸随军参加的第一场战斗是1939年1月初在南京附近的水阳战斗。在紧张的军旅生活中,蔡啸不仅提高了军事素养,而且学会了国语,逐渐适应和胜任文书、支队政治部宣传干事等行政工作。水阳战斗结束后,组织上考虑到蔡啸出色的表现,吸收其加入中国共产党,并将他调往新四军教导总队第三队(军事队)学习,后又调往第二队及教员室工作。

1940年10月,国民党当局挑起第二次反共摩擦,强令长江以南的新四军撤往长江以北。中共中央为挽救民族危亡、顾全抗战团结大局,同意将驻在皖南的新四军军部和教导总队撤往长江以北。教导总队撤离时,蔡啸随同薛暮桥领导的支队先行撤离,其直接上级是训练处军事教育科科长王太然。12月,第二队在云岭集中后,蔡啸即随大部队经宣城等地向长江沿岸转进。该批先行撤离的部队只有1000余人,而且多数是非战斗人员,而沿途皆处于国民党军队的层层包围中,故撤离风险极高。为此,蔡啸所在的整支队伍完全进入战备状态,丝毫不敢放松警惕。年底,蔡啸所属的第二队安全抵达茅山地区,茅山特委和镇江、句容、丹阳、金坛四县总会领导机关一起,准备渡过长江北上。彼时,国民党军队同日伪军相互配合,一方面严密封锁长江沿线各渡口,另一方面布置重兵,不断袭击特委及四县总会领导机关,企图打乱新四军部队渡江步伐,将新四军部队全部消灭在长江南岸。针对国民党当局的阴谋,新四军充分做好了应对之策:其一,采取化整为零、乔装打扮成平民百姓的办法,分散迂回,等待有利时机渡江;其二,加强保卫领导机关的战备力量。新四军领导将后一重任交予蔡啸。蔡啸奉命带领两名排级干部(据蔡啸回忆,其中一位同志名叫顾绳书,另一位记不起来了),留下成立茅山四县总会第2连,由其担任连长。第2连的职责主要有三项:第一,掩护地方党政机关;第二,接送渡江人员;第三,警备地方治安。

1941年1月7日,国民党第三战区顾祝同、上官云相指挥的7个师8万多人,在皖南泾县茂林地区,对从云岭驻地出发绕道前进渡江的新四军军部所属部队9000余人发动突袭。新四军该部血战7昼夜,终因众寡悬殊、弹尽粮绝,除约2000人分散突围外,大部分壮烈牺牲。军长叶挺在同国民党军队谈判时遭扣押,政治部主任袁国平牺牲,副军长项英、副参谋长周子昆突围后不幸被叛徒杀害。此即震惊中外的皖南事变。皖南事变发生不久,1941年春,国民党军队又在驻镇江、句容、丹阳、金坛等地日伪军的紧密协同下,向蔡啸所属的新四军教导总队第二队所在的茅山地区反复“围剿”和“扫荡”,妄图彻底消灭茅山地区特委和镇江、句容、丹阳、金坛四县总会领导机关,以及各县抗日民主政权和武装力量,并搜捕分散隐蔽、待机渡江的新四军人员。

独当一面 表现出优秀的军事才干

在新四军部队和皖南地方游击部队面临的外部军事形势日趋险恶的背景下,茅山地区特委决定改变武装斗争的形式,解散独立营,将排以上干部集中,成立便衣短枪队,由蔡啸担任队长。便衣短枪队肩负职责重大,兼顾军事、政治、情报三方面,具体包括:第一,保护特委和四县总会领导机关的安全;第二,配合当地武装力量开展抗日游击战争,特别是打击下乡“扫荡”的小股日伪部队,表明共产党、新四军坚守茅山地区,保卫人民群众的决心;第三,宣传共产党、新四军的团结抗日主张,对伪乡保长、伪军属、伪军,进行争取、瓦解、联络等统战工作;第四,设法维持茅山地区通往苏北的秘密交通线,护送高级干部、电台及重要文件经由该线穿越敌方封锁。便衣短枪队的活动范围主要在句容县内,有时则扩大到镇江、丹阳、金坛三县交界处。他们采取“忽东忽西”的游击战斗模式,有时刻意分散活动以暴露目标、迷惑敌人,有时则集中隐蔽、等待时机。这种战斗模式有效性的重要前提是军民合一,得到群众的支持和提供情报。

便衣短枪队成立之初,日伪军采取三里五里一个碉堡、筑封锁沟墙、实行村村连坐等措施,企图隔离新四军与人民群众的联系。皖南事变后,当地群众惧怕国民党当局的镇压,不敢与新四军接触,造成蔡啸的便衣短枪队失去了群众的支持与依托。蔡啸后来回忆道:“夜间敲门借宿,有的老百姓紧闭不理,几经解释是人民子弟兵——新四军时,群众痛哭流涕地开了门,跪下磕头,要我们快走,否则他们将遭烧杀之祸。我们体谅群众的苦衷,只好经常分散露宿于稻草堆里。”这一局面造成新四军军民合一的战斗模式阻碍重重。在这种状况下,蔡啸的便衣短枪队往往因不明敌情,不知何处藏有汉奸和敌军坐探,战士们晚上露营休息时发生过多次日伪军于半夜或拂晓前分进合击包围便衣短枪队的情况。

由于相当一部分乡保长投敌,便衣短枪队无法借到救国公粮,连基本的生计都难以保证。蔡啸回忆:“队伍只好忍饥挨饿去行军、战斗,有时派人化装冒险混在人民群众中上集买一点吃的,有时也只能留钱、留条子在田里挖些地瓜充饥。”

在总结失败的教训后,蔡啸确立了积极游击的指导思想,即5个“相结合”:政治宣传和军事行动相结合,集中与分散活动相结合,白天与夜间活动相结合,打击小股下乡敌人并镇压罪大恶极的汉奸坐探和争取伪军属、伪军、乡保长相结合,在敌伪据点外围与深入据点活动相结合。在新的思想指导下,便衣短枪队的处境迅速改善,作战效率也有了极大提升。经过半年左右的战斗,便衣短枪队配合新四军6师16旅46团等主力部队,成功拔除掉若干据点,圆满完成了上级交付的任务。

1941年6月,蔡啸奉命调回新四军6师18旅教导大队任大队长,负责训练新参军入伍的抗日青年。仅用一年多时间,蔡啸就克服困难,将这些原本文化水平参差不齐的青年培养成具有一定军政知识的连排干部,向部队输送了一批适应实际战斗需要的合格的基层骨干,为增强部队战斗力作出了重大贡献。1943年苏中敌后抗日斗争最艰苦时期,18旅旅首长将蔡啸调至旅部任参谋处作战教育科科长。蔡啸的工作内容十分庞杂和繁重,凡部队行军、作战计划、战报、军事总结,皆由作战教育科草拟、整理、上传、下达。他对待工作一丝不苟,严肃认真,为部队不断打胜仗提供了坚实保障,充分发挥出军事参谋的才能。

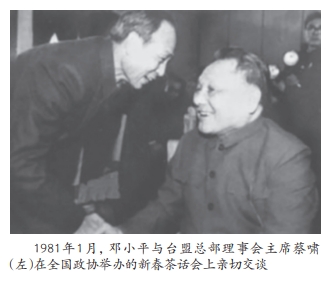

解放战争时期,蔡啸历任山东军区第1纵队2旅4团参谋长、华东野战军第1纵队司令部作战科科长、第三野战军第20军59师177团副团长;中华人民共和国成立后,历任解放军第九兵团“台湾干部训练团”团长、解放军空军第9航空学校副校长、第17航空学校校长,空军工程学院训练部副部长,总政治部群工部、联络部副部长;后任中华人民共和国体育协会台湾省体育工作联络处主任。蔡啸1955年被授予上校军衔,1960年晋升为大校军衔,曾获二级独立自由勋章、二级解放勋章,1988年7月被中央军委授予中国人民解放军独立功勋荣誉章。他1978年参加台湾民主自治同盟,1979年10月当选为台湾民主自治同盟总部第二届理事会主席,1983年任台盟第三届总部理事会理事。1978年3月当选为政协第五届全国委员会常务委员、副秘书长,1983年4月当选为政协第六届全国委员会常务委员。蔡啸是中共第十届、十一届中央委员。1990年1月11日,蔡啸在北京逝世。