2025-10期●散文●

银杏鎏金:大李庄的红色往事

在苏北平原射阳河与西塘河交汇处,有一个名不见经传的村庄——大李庄(今属宝塔镇联合村)。村头伫立着一株树龄190余年的老银杏,虬枝如铁,每当秋风掠过,枝叶便簌簌低语,如同翻开了尘封在泥土深处的旧日篇章。

1946年苏中战役前夕,淮南、淮北形势日趋紧张,刚由新四军整编而成的华中野战军第六师野战医院,自运河沿线的宝应、高邮、三垛等地一路向东转移。最终,野战医院全体医疗人员停驻在大李庄。

野战医院将办公场所与食堂设于李氏祠堂内,手术室则安置在祠堂东北方约200米处李容旺家低矮的土屋中。医院首长们安顿在祠堂西邻李长印家腾出的屋舍,伤病员则散落住在马泥沟南岸十公里长的大李庄及其东侧的墁塌仑、西侧的后辛庄和裴桥等村庄。除却那些过于局促的茅檐,家家户户的屋檐下都静卧着负伤的战士。村里人默默让出房舍,女人拆了陪嫁的衣服为战士裹伤,男人则帮着担水劈柴,支起一口口熬药的大锅。那些天里,浓烈的草药气息与低沉的呻吟日夜交织,飘荡在村巷之间,渗进每一寸泥土。

当野战医院的炊烟袅袅升起时,土灶就支在那棵银杏树下。没有像样的食堂,医护人员和战士们便围坐在树下用餐。那天李有春路过,正撞见他们吃午饭,一名伤员瞧见面黄肌瘦的他,当即高声招呼道:“小鬼,小鬼,过来吃块肉!”话音未落,已从自己碗里夹起唯一的那块鹅肉,不由分说塞进他手里。这是伤员们难得吃上的一顿肉。

那年深秋时节,徐富银在田埂间挥动镰刀收割稻谷。镰尖一偏,手指被深深划破,深可见骨,鲜血瞬间染红了金黄的稻茬。他强忍疼痛,跌跌撞撞奔向野战医院。军医们立即为他清洗伤口,涂上红药水,小心包扎。日后,每当他凝视手上这道淡去的疤痕,心间总会悄然腾起一股无法言喻的暖意。

粟裕率华野主力从苏中挺进苏北后,六师将士们再次投身于涟水保卫战的硝烟烽火。随着战局转至鲁南,10月底,六师野战医院撤离大李庄,踏上北进征程。此后,这支队伍在华东军区卫生部的统一指挥下,最终汇入了全国解放战争的浩荡洪流。

六师野战医院在大李庄驻留虽短,但铁军的作风、救死扶伤的军民鱼水深情,都如种子播撒于这片热土。许多当地进步青年受其感召,毅然告别家园,奔赴战场。村里至今还流传着“七女参军”的故事。

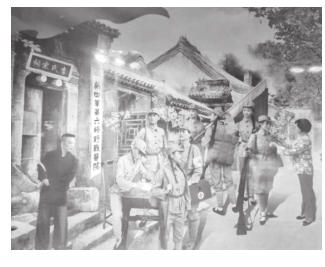

六师野战医院在大李庄时,当地李容乾、李燕、李高氏、李云、李虹、李小宝、李素华七位女青年主动来到医院当护理员。医院北撤时,上级特批她们正式参军入伍,其中李云、李虹、李燕被编入第一医疗队。1948年初,李云被选送华东医干轮训队学习战伤外科。新中国成立后,她更是以军医身份随丈夫跨过鸭绿江,在抗美援朝前线救死扶伤。

时光如射阳河水奔涌不息,八十年浪涛翻涌,早已将大李庄淘洗得焕然一新,唯有村头那株古银杏,依然披着沧桑,年年抖擞着满身金甲,在沙沙风中复述着永不褪色的往事。